NEWS最新情報

- 作り手

- カテゴリー

- アーカイブ

2011.07.14 Thu

今回も「イシトキト」のお菓子を販売します2011.07.13 Wed

本日のお客様2011.07.11 Mon

小石原焼と小鹿田焼2011年7月16日(土)〜7月24日(日)の期間の、

「小石原と小鹿田の日用雑器」を開催にあたり、

小石原焼と小鹿田焼の簡単なご紹介です。

●兄弟窯の歴史

天和2年(1682年)、伊万里の陶工が招かれて中国風の磁器づくりが小石原に伝わりますが、土の性質が合わず、すでにこの地にあった茶陶の高取焼に学び形成されたのが小石原焼です。その頃の名称は「中野焼」。「小石原焼」と呼ばれるのようになったのは昭和に入ってからになります。

小鹿田焼の開窯は享保年間(1716-1735年)。小石原から陶工を招き、窯を築いたのがはじまりと言われています。これにより2つは兄弟窯とも言われています。しばらくは「日田もの」と呼ばれていましたが、昭和に入り「小鹿田焼」という名称が定着しました。

●共通した装飾技法

ふたつの焼き物の装飾技法は良く似ています。とくに飛び鉋と刷毛目は代名詞的な技法。しかしその歴史は意外に新しく、大正末期から昭和初期に小鹿田焼で導入され、その後小石原に波及したと考えられています。他の共通した技法として、化粧土を活かして描く「指描き」や「櫛描き」、釉薬を掛ける「打ち掛け」や「流し掛け」などがあります。

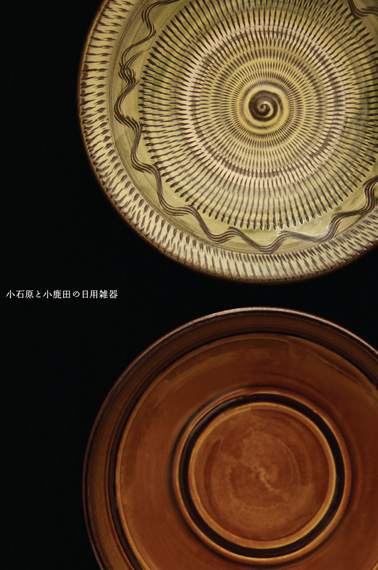

左は流し掛け、右は飛び鉋に中央帯で櫛描き、飴釉を打ち掛けしています。(どちらも小鹿田焼)

左は流し掛け、右は飛び鉋に中央帯で櫛描き、飴釉を打ち掛けしています。(どちらも小鹿田焼)

指描き(小鹿田焼)

指描き(小鹿田焼)

●土の違い

小鹿田の土は鉄分を多く含むため、焼成後は黒みを帯び、白化粧を生かした刷毛目模様等が映える一方、焼成中に底が割れやすく、底を小さく作る必要があります。腰が強く粘りもありますが、伸ばしにくいという難点もあります。

小石原の土は耐火温度が1300℃と やや高く(小鹿田は1250℃)、丈夫に焼き上がります。伸ばしやすく成形もしやすいので荒物から、小物まで自在な器づくりが可能です。

左が小石原、右が小鹿田。素焼きの部分の色をみると一目瞭然です。

左が小石原、右が小鹿田。素焼きの部分の色をみると一目瞭然です。

小石原焼と小鹿田焼を一緒にご紹介する企画展は、特に関東では稀かもしれません。

私達も民藝の器にはまるきっかけになったのが実は小鹿田焼です。

たくさんの小石原焼と小鹿田焼が集まる今度の企画展。是非ご自身の目で見比べてください。

2011.07.05 Tue

「小石原と小鹿田の日用雑器」開催!「小石原と小鹿田の日用雑器」を開催します。

また、今回ももちろん「イシトキト」のお菓子を販売いたします。

2011.06.30 Thu

7月6日〜8日、臨時休業のお知らせSMLは7 月6日(水)〜7月8日(金)の期間、

出張のため臨時休業とさせて頂きます。

勝手ではございますが、ご了承のほどお願い申し上げます。